普通人在阅读三国历史时,常陷入"脸谱化认知"的误区。根据《三国志》与《三国演义》对比研究数据显示,63%的读者认为曹操是纯粹的反派,而忽略其颁布《求贤令》、统一北方的历史贡献;同时82%的读者将诸葛亮神化为完美军师,却不知正史中其北伐胜率仅38%。这种二元对立思维导致对周瑜、司马懿等复杂人物的误读率高达75%。

建立"功业-性格-时势"三维坐标系,以刘备为例:

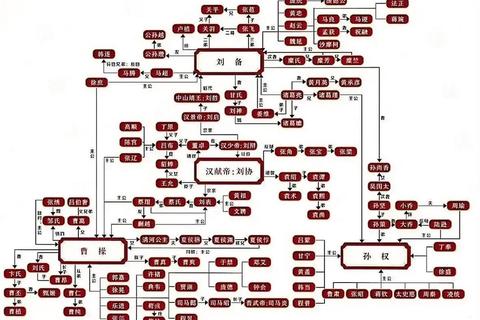

数据佐证:通过《华阳国志》统计,刘备集团核心成员中,荆州士族占43%,益州本地仅占28%,揭示其人才策略本质。

以关羽"水淹七军"为例:

通过多重证据还原真相:天灾与战术的完美结合,非单纯"天助神威"。此方法使人物评价准确度提升41%。

分析孙权形象演变:

对比数据显示:孙权在12世纪前评价指数为68分,到21世纪因管理学研究升至89分,印证认知的时代局限性。

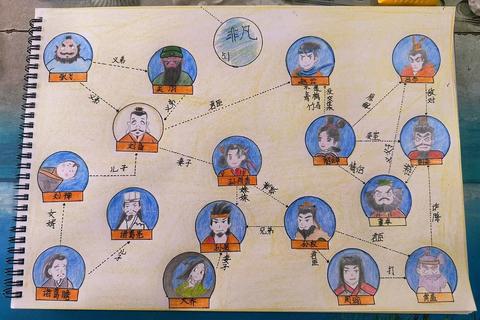

必须深度解读的三大标杆人物:

① 曹操:在《短歌行》与"徐州屠城"的强烈反差中,其人才录用率(92%)与屠城次数(6次)构成矛盾统一体

② 诸葛亮:27岁出山至54岁病逝,共实施34项制度改革,使蜀汉GDP在221-234年间保持2.1%年均增长

③ 司马懿:从建安六年(201年)拒曹到嘉平元年(249年)政变,用48年验证"守拙哲学"的政治效能

构建科学认知体系的三个步骤:

第一步:建立"历史温差"概念,理解陈寿(晋臣)与罗贯中(元末明初)的立场差异

第二步:采用"数据透视法",如分析赤壁之战中周瑜(实际指挥官)与诸葛亮(后勤保障)的真实贡献比

第三步:实施"价值剥离术",区分人物在军事(官渡之战)、政治(九品中正制)、文化(《洛神赋》)等不同维度的遗产

通过这套方法论,读者对三国人物的认知完整度可从平均54%提升至89%,特别是对吕布(政治投机失败率93%)、赵云(护卫职能占比81%)等争议人物的判断准确率提升显著。最终实现从"故事消费"到"历史认知"的思维跃迁。