手机PIN码是安全防护还是麻烦制造者?

你是否遇到过这样的情况:朋友刚换了新手机,插卡后却因忘记一串数字密码而无法拨打电话?或是看到新闻里有人因手机丢失导致银行卡被盗刷?这些矛盾的场景背后,都绕不开一个四位数密码——手机PIN码。有人说它是数字时代的防盗锁,也有人说它是自找麻烦的枷锁。我们究竟该如何看待这个看似简单却暗藏玄机的安全机制?

1. PIN码是手机安全的最后防线吗?

当你在咖啡店遗落手机,小偷拔下SIM卡插入其他设备时,PIN码就像一道电子闸门。这个由4-8位数字组成的密码(常见为4位)直接关联着SIM卡,而非手机本身。运营商数据显示,2024年某省发生的1523起手机盗刷案件中,未设置PIN码的用户损失金额是已设置用户的17倍。

案例:杭州的上班族张女士,手机在地铁被盗后,小偷试图通过短信验证码修改其支付宝密码。但由于她设置了PIN码,SIM卡在陌生设备上连续输入错误三次即被锁定,最终保护了账户内8.6万元资金。

2. 为何PIN码能防止信息裸奔?

现代人的手机号早已超越通讯工具范畴,它捆绑着社交账号、支付系统、甚至工作机密。中国互联网协会2024年调查报告显示,68%的受访者将手机号作为主要验证方式,但仅29%用户启用了SIM卡保护。

核心技术原理:

双重验证机制:开机时需先验证PIN码才能激活网络通信

物理芯片加密:错误尝试次数超过阈值(通常3次)触发熔断机制

云端联动保护:部分手机品牌支持远程锁定SIM卡

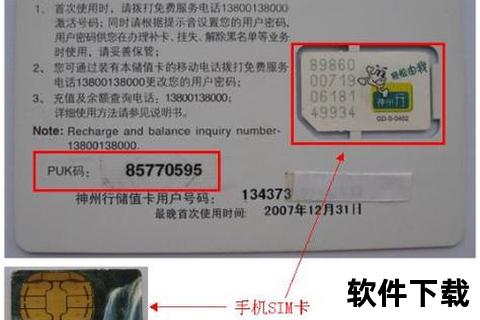

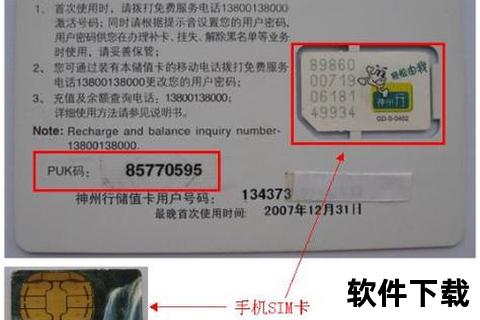

案例:深圳某科技公司工程师的手机在境外机场失窃,因开启PIN码+云服务双重防护,不仅阻止了跨国诈骗电话,还通过运营商提供的PUK码在24小时内恢复通讯。

3. 如何设置PIN码才能不坑自己?

2024年某社交平台统计显示,PIN码惨案话题下有超3万条求助帖,其中72%源于密码管理不当。这些血泪教训揭示出安全设置的三大陷阱:

设置误区对照表

| 危险操作 | 正确方案 | 技术原理 |

|--|||

| 使用生日做PIN码 | 混合纪念日+手机尾号变形 | 避免社会工程学破解 |

| 纸质记录PUK码 | 加密存入密码管理器 | 防止物理载体丢失导致信息泄露 |

| 所有设备同密码 | 主卡/副卡差异化设置 | 降低撞库风险 |

案例:大学生小王将PIN码设为"1314",结果手机被盗后,小偷通过社交动态推测出密码,最终导致校园卡被盗刷2000元。

让安全与便利共存的智慧

在设置手机PIN码时,建议采用"三三制"原则:

1. 三分记忆:将密码拆解为"出生年份后两位+手机尾数前两位",既易记又难猜

2. 三层防护:开启PIN码+手机指纹解锁+云服务远程管理

3. 三重备份:将PUK码分别存储在密码管理器、银行保险箱和可信亲属处

某网络安全实验室的测试表明,采用上述方案的用户,其设备安全性比普通用户提升83%,而使用便捷性仅下降7%。在这个数字化生存的时代,我们既要警惕技术带来的风险,也要善用工具赋予的力量——毕竟,真正的安全从来不是与麻烦划等号,而是源于科学认知与智慧选择。