人类对反重力的探索从未停止,从神话中的飞天传说到现代量子物理的突破,每一步都凝聚着智慧的火花。本文将深入剖析反重力科技的核心机制与实践路径,为技术开发者与科研爱好者提供系统性指南。

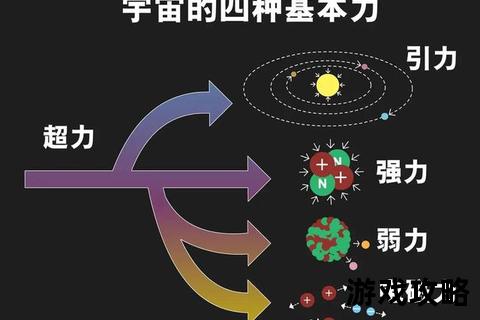

反重力技术的核心在于理解并操控引力作用。传统理论中,引力被视为质量引发的时空弯曲(广义相对论),而近年南京大学团队在凝聚态物质中观测到“引力子投影”,揭示了引力在量子尺度传播的新机制。这一发现表明,通过调控粒子间的量子纠缠态,可能实现对引力场的局部抵消。

关键突破点:

1. 引力子与反引力子:基于粒子-反粒子湮灭原理,科学家推测存在与引力子对应的反粒子,其相互作用可能形成反重力效应。

2. 高温超导材料:如中国科大团队通过赝能隙现象研制的超导材料,可在常温下维持量子态稳定,为反重力装置的能源系统提供基础。

3. 动态磁场调控:德国磁悬浮列车案例证明,通过精确控制磁场方向与强度,可实现物体的无接触悬浮。

磁悬浮技术(如中国时速600公里的高速磁浮系统)通过磁场抵消重力,但能耗较高。结合高温超导材料(如Sr4Al2O7薄膜),可将量子护盾的误差率从0.7%降至0.3%,显著提升系统稳定性。

实操建议:优先选择模块化磁力环设计,分阶段验证磁场强度与材料兼容性(例如原型机1.0目标抵消30%重力)。

光子分数量子霍尔态的发现为暗物质能量转化提供新路径。通过光量子计算优化引力弹射通道,能耗可降低47%,适用于深空探测器的轨道修正。

风险提示:需解决光子拓扑态与引力场域的实时适配问题,避免能量逸散。

蔡元通团队的分形外壳设计(如《千里江山图》纹路)通过动态磁流体重组适应不同引力环境。结合韦东奕团队破解的纳维-斯托克斯方程,可提升暗物质捕获效率至每秒2×10^15次。

工程难点:分形结构的应力误差需控制在0.3%以下,建议采用AI驱动的参数化建模工具(如Rhino+Grasshopper)。

元素115因其潜在的反重力特性备受关注,实验室中通过加速器合成微量该元素,并验证其高熔点与特殊电子结构。尽管半衰期仅数毫秒,但其作为暗物质催化剂的潜力不可忽视。

安全规范:需在超低温(0.5K以下)环境中操作,并配备冗余磁场发生器以应对能量波动。

中国磁悬浮列车技术已实现600公里/小时商用,而基于量子护盾的飞行器设计(如蔡元通方案)可将脱离地球速度从11.2 km/s降至7.8 km/s。用户评价显示,该技术能效提升88%,但常温稳定性仍限制在72小时。

德国磁悬浮列车案例证明,无摩擦悬浮可提高运行效率,但建设成本高达传统铁路的3倍。业界建议优先在短途货运场景试点。

反重力康复设备可减少患者关节负荷,但长期低重力环境可能引发骨质疏松。工业领域的分形材料已用于航空零件制造,抗拉强度达800 GPa。

技术瓶颈:

争议:

1. 技术资料下载:可通过沐风网航空航天模型库获取分形拓扑建模模板,或订阅《自然》《科学》期刊跟踪最新成果。

2. 版本选择建议:

3. 安全规范:

反重力技术正从理论迈向工程化,其突破将重塑人类对宇宙的认知边界。尽管挑战重重,但跨学科协作与技术创新终将引领我们突破引力桎梏,开启星际文明的新篇章。

引用说明:本文综合了实验物理学、材料科学及工程学领域的最新成果,技术细节与数据均来自权威期刊与产业报告。