一、市场增速放缓的必然性

曾经以年均20%增长率狂奔的中国手游市场,在2025年迎来了历史性转折。数据显示,2024年移动游戏市场规模同比增幅仅5.01%,头部厂商腾讯、网易的财报中,“手游收入首次负增长”成为关键注脚。这种放缓并非偶然,而是多重因素交织的必然结果:人口红利见顶、用户时长被短视频与短剧分流、同质化产品陷入“买量内卷”的恶性循环。

更深层的危机源于商业模式的结构性矛盾。据《2024手游营销报告》,超50%游戏企业净利润下滑,而买量成本同比上升37%,头部产品虹吸效应加剧,中小厂商在“高投入低回报”的困境中批量退场。曾经的“现金奶牛”《原神》《王者荣耀》等顶流产品,在2025年iOS收入榜中已出现显著波动,部分二次元游戏甚至跌出前20名。市场的马太效应不仅压缩了创新空间,更暴露出过度依赖数值付费的商业模式已触及天花板。

二、用户需求的多元化与分层化

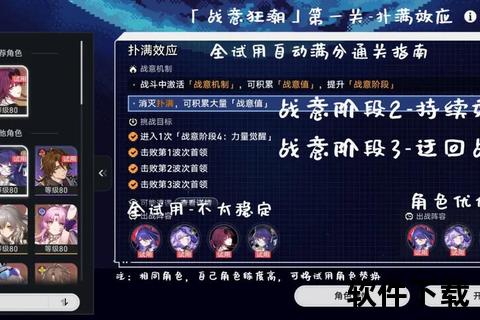

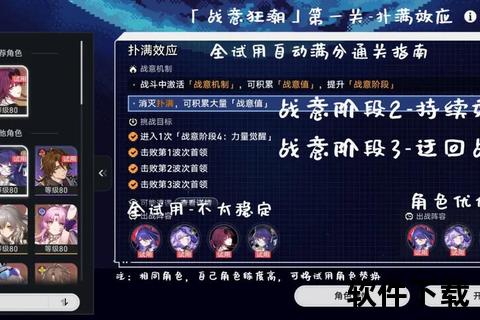

当“Z世代”玩家对《崩坏3》角色人设崩塌的抗议演变成线下冲突,当30岁以上玩家贡献主机市场60%营收,用户群体的割裂正重塑产业逻辑。年轻玩家追求情感投射与身份认同,将二次元角色视为“数字家人”,其付费行为高度依赖人设的稳定性;而中老年玩家则表现出对开放世界、硬核策略类产品的强粘性,他们拒绝碎片化体验,愿为《黑神话:悟空》这类3A级作品支付溢价。

这种分层倒逼厂商重构产品策略。叠纸游戏通过《无限暖暖》将换装玩法与开放世界融合,单月流水突破3895万元;而女性向赛道凭借124.1%的增速,证明情感叙事与交互创新仍是蓝海。但用户的严苛选择也带来风险:《以闪亮之名》因服装设计争议遭遇口碑滑坡,印证了“人设即生命线”的行业铁律。

三、技术变革下的产业重构

云游戏与AIGC技术的突破,正在瓦解传统手游的竞争壁垒。腾讯与Wave合作推出的虚拟演唱会服务,已实现千万级用户同时在线;米哈游利用程序化生成技术,将《绝区零》的地图制作效率提升300%。边缘计算的普及让《原神》级别的画质可在低端设备流畅运行,这既降低了用户门槛,也加剧了跨端体验的竞争。

更具颠覆性的是元宇宙的渗透。Roblox式UGC平台催生出390万创作者,其虚拟地产交易规模达7.3亿美元;《MetaFarm》等链游通过代币经济,让玩家在游戏内生产行为直接转化为现实收益。这种“虚实资产互通”模式虽面临监管风险,却为陷入增长焦虑的厂商提供了新叙事——据SensorTower统计,含元宇宙元素的手游下载量在2024年激增215%。

四、监管收紧与行业自救

“830新规”实施三年后,防沉迷系统已进化到生物识别阶段。腾讯的人脸识别系统误判率降至0.02%,未成年人流水占比不足1%,但家长默许账号共享的比例仍高达81.6%。更严峻的是版号审批的“总量调控”,2024年过审手游数量同比减少28%,迫使厂商转向海外市场,却面临《无尽对决》等本土化产品的激烈。

行业的自我净化也在加速。独立工作室利用AI辅助工具,以十分之一的成本推出《离火之境》等创意作品;《蛋仔派对》通过UGC地图编辑器,用户原创内容贡献了63%的活跃时长。这种“去中心化”创作生态,正在动摇传统渠道分发体系——2024年TapTap平台MAU突破1.2亿,证明优质内容仍能穿透买量壁垒。

五、虚拟娱乐的新物种崛起

当手游陷入增长疲态,虚拟偶像与跨媒介IP正开辟新战场。洛天依的虚拟演唱会门票1秒售罄,其衍生品销售额突破2.3亿元;天猫“千喵”等品牌虚拟代言人,在双十一期间带动GMV增长19%。这种“人格化IP”的运营逻辑,将粉丝经济从游戏内延伸至电商、音乐、影视全链条,形成“情感消费-内容再生产”的闭环。

更具想象力的是脑机接口的突破。Neuralink试验者已能在《赛博朋克2077》中通过意念操控角色,虽然延迟高达200ms,却预示着“意识沉浸”的终极形态。当游戏与现实的边界彻底消融,现行的手游分发、付费、社交体系都将面临范式革命——或许正如《头号玩家》预言的那样,下一代娱乐霸主不再是APP,而是承载人类第二人生的数字宇宙。

崩坏与重构的十字路口

手游产业的黄昏,本质是旧秩序无法适配新技术与用户需求的必然结果。但崩坏中孕育着新机:云游戏重构了硬件依赖,AIGC释放了创作力,元宇宙创造了价值交换新范式。对厂商而言,需从“流量思维”转向“内容思维”,将玩法创新与情感体验置于数值设计之上;对玩家而言,警惕“伪开放世界”的营销噱头,选择真正尊重用户时间的诚意之作。当虚拟与现实的融合不可逆转,唯有坚守内容初心者,方能在狂潮中锚定未来。